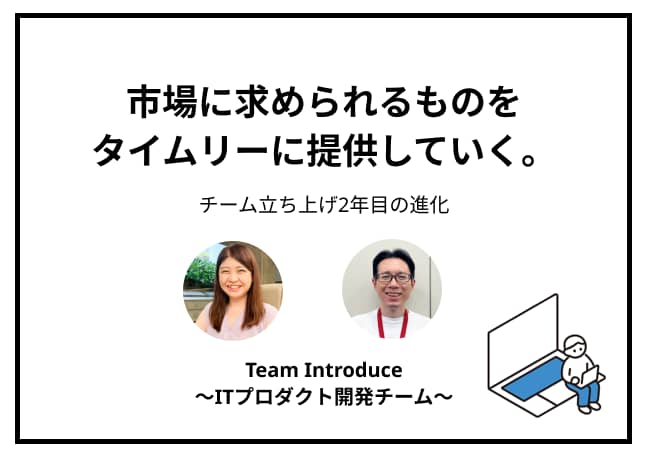

市場に求められるものをタイムリーに提供していく。~ITプロダクト開発チーム~

早川(はやかわ)【写真左】

新卒でSIerに入社し金融事業本部で銀行や保険会社のシステム開発を6年担当。その後2017年に株式会社オルビスへ入社。システム担当として運用保守やシステム開発案件を担当。2023年から内製開発チームを発足しマネージャーとして新規体制の構築に尽力中。

川田(かわだ)【写真右】

新卒で精密機器メーカーに入社し産業装置向けのソフトウェア開発を担当したのち、2020年に自動車メーカーに入社しコネクテッドカー向けサービスのバックエンド開発と運用を担当。 その後2023年に株式会社ポーラ・オルビスホールディングスに入社し、内製開発チームのスクラムマスターとしてスクラムチームの立ち上げと拡大に尽力している。

こんにちは。採用担当です。

今回はITプロダクト開発チームの紹介をいたします!

ぜひ、最後までご覧ください。

ITプロダクト開発チームの役割やミッションについて教えてください。

早川

私たちITプロダクト開発チームは、昨今の市場ニーズに素早く対応できる柔軟性を上げ今市場に求められているものをタイムリーに提供し「デジタルプロダクトを活用したDX推進をリードする」 ことをミッションにしています。

昨年チームを立ち上げて体制を整え、まずはチームとしての形を作ることに注力をしていました。徐々に中途入社のメンバーも加わりチームとしての体制ができてきましたので今年は内製開発の実行だけではなく、「提供スピードの向上」が目標です。

これまでは外部に委託をしてウォーターフォール型でしっかり着実なものづくりをしてきましたが、先にお話したように市場スピードにマッチしないケースが出てきています。

そのため柔軟に変化が必要なシステムに関してはアジャイル開発を採用し、お客様や従業員に素早くサービス提供をしていく体制を整えました。

アジャイル開発は内製開発チームの立ち上がりと同時に初めて取り組んだこと でしたが、ビジネス側もウォーターフォール型での進め方に同じような課題感をもっていたので、直近取り組みをしていたシステム開発においては早期に協力関係を築いて推進できました。

チームの戦略概要について教えてください。

早川

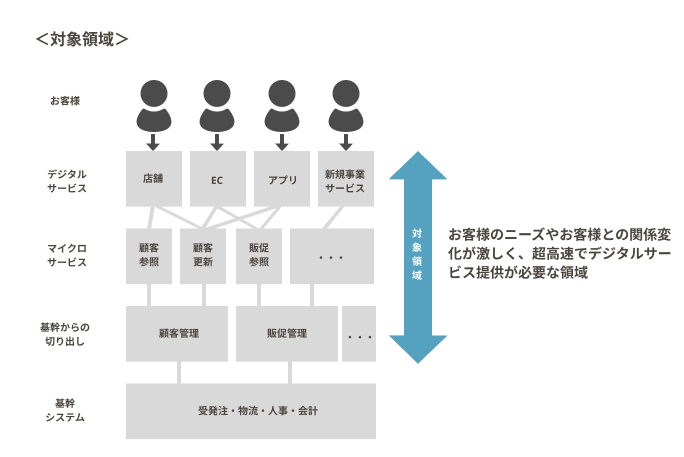

先ほど少し触れましたが、開発スコープの考え方としては「お客様との関係性やニーズの変化が大きい領域」という定義をしています。まずは取り掛かりとしてオルビスの基幹システムマイクロサービス化を実行しています。

基幹システムの中でお客様との接点が多い領域やニーズの変化が大きい領域(商品管理機能、販促管理機能、顧客ポイント管理機能など)をスコープにしてマイクロサービス化を進めていて、2024年の2月に商品管理機能をリリースしました。

※商品管理機能の取り組み詳細についてはQiitaの記事をご覧ください。

現在取り組まれているプロダクトについて教えてください。

川田

大きく4つあります。

年単位の案件だと先ほど早川さんの話に出てきた①商品管理機能(i-brary)の改善と②今年の6月から新たに取り組んでいる販促管理機能があります。後の二つは数か月単位の規模になりますが、③在庫管理の機能追加と④顧客ポイント管理の新機能の開発も並行して行っています。

また、アジャイル開発の進め方としてはスクラムの基本ルールに則り進めています。スクラムイベントの中で振り返りをチームで行った際は皆で意見を出し合い、改善をした方が良い部分に関しては新しいルールを決めて取り入れるようにしています。

早川

商品管理機能については現場から様々なフィードバックをもらっていて、自分たちが作ったものが現場で役に立っているのを実感しています。まだ、満足度100%とはいきませんが、フィードバックの内容を基に改善を進めています。

今後の取り組みに向けての課題や新しく挑戦することを教えてください。

早川

プロダクトの提供スピードに関しては改善できると思っています。ユーザーからは「こんなに早くできたんですね!」と言ってもらえることもありますが、まだ改善の余地が大いにあると考えています。昨年や今年入社したメンバーが多いのでこれまでは組織文化やシステム構造のキャッチアップに力を割いていましたが、これからはそこにかけていた力を開発に向けられるので必然的にスピードが上がってくると思っています。また、生産性向上のための仕組み作りや育成プランを構築していこうと動いていますので、確立できたらより提供スピードの改善がされると考えています。

加えて、生産性向上のためにFour Keysの指標を用いてチームパフォーマンスの可視化をしようと思っています。

チームの風土や働き方について教えてください。

早川

働き方はリモートワークが中心となりますが、普段のコミュニケーションは昨年と大きく変わらず、Teamsを常時繋いておきいつでも気軽に相談ができる場を組織の立ち上げ時から継続しています。

川田

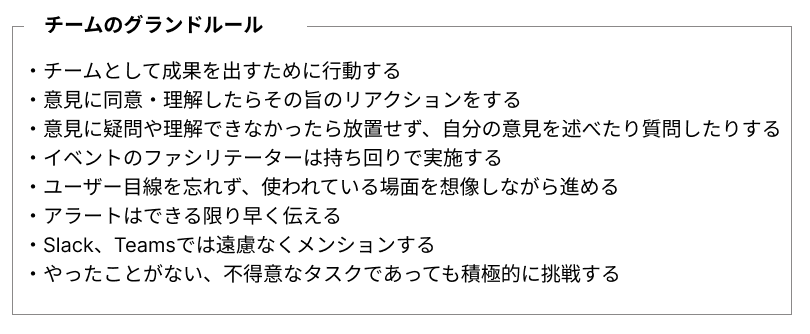

最近、早川さんと一緒に受けた外部研修で、チームビルディング手法について学びましたので、その知識を活かして実践しています。特にタックマンモデルのフォーミングからノーミングへ一気に移行するために、お互いの期待やプロジェクトの進め方について話し合い、チームのグランドルールを決めました。

タックマンモデルの5つのステージ

1.形成期(フォーミング)

2.混乱期(ストーミング)

3.統一期(ノーミング)

4.機能期(パフォーミング)

5.散会期(アジャーニング)

他にタスクの工数見積もりにプランニングポーカーもチームでやってみました。

メンバーの習熟度やタスクに対する価値観が把握できたのでやって良かったと思いますし、チーム内の心理的安全性向上にも影響したコミュニケーションになったと思います。

どんなキャラクターのチームメンバーが在籍していますか?

早川

そうですね。自身の勉強として作ってみたものを共有する方がいたり、日頃から習慣として情報収集をされていて「社内でLTやります!」という話になったときに積極的に手を挙げてアウトプットをされる方など技術に積極的な方が多いです。

川田

チームビルディングの一環で意見交換をしたときに、フラットなコミュニケーションを好むメンバーが多いと感じました。実際の業務の中でも批判ということではなく、意見や疑問としてフラットに発言をされる方が多いので建設的なディスカッションができていると思います。

今後の展望についてお聞かせください。

早川

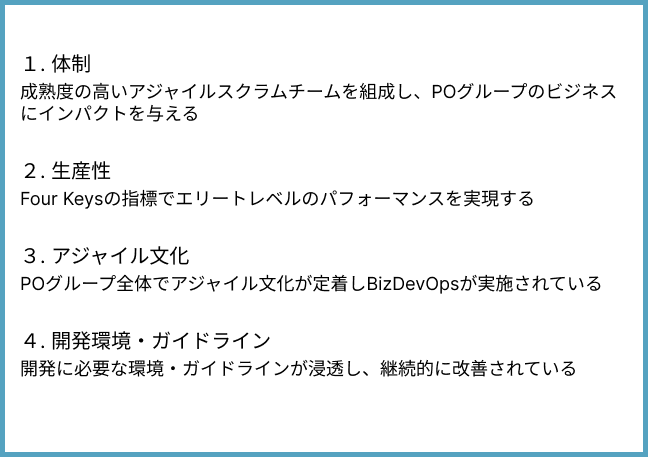

私たちは以下4つを中長期的に見据えているゴールとしています。

上記を達成することにより、POグループの市場競争力を高めていくことへ寄与したいです。

現在はオルビスのプロダクト開発がメインとなっているのでポーラのプロダクト開発にも着手をするなど新しい領域にも取り組んでいきたいと思っています。それに伴い、チーム体制も現在の2チームから来年はもう1チーム増やして体制を整えたいと考えています。

チームがさらに成長していくための取り組みとして考えていることはありますか?

現在、チームのベロシティをどのように向上させるかを検討しています。たとえば、現在進めているテストの自動化について、さらに効率を高めるために、安定した運用と内容の充実を図っています。また、チーム全体のスキルを向上させて効率を上げるために、勉強会を開催したり、Qiitaでのアウトプットを少しずつ始めています。

QiitaのURLはこちら

これはまだ構想段階ですが、新しい技術やサービスを実際に試せる環境や時間をより充実させたいと考えています。当社のミッションには『感受性のスイッチを全開にする』という言葉があります。エンジニアは常に情報をキャッチするためのアンテナを張り続けることが求められる職種なので、このミッションは非常に重要だと感じています。そのため、まずは情報をインプットする機会を増やしていくこと、さらにはアウトプットする機会を作ることで 、エンジニアとしての感受性を高めるための取り組みを進めたいと思っています。

——————————-

最後までお読みいただきありがとうございました。

現在、GDSCでは中途採用を積極的に行っています。

ご興味のある方は求人一覧から求人をご確認ください。